Melisenda di Castel Nanno

Tra la famiglia di Castel Sporo e i signori di Castel Nanno, durava una fiera inimicizia, trasmessa come parte inscindibile dell’eredità da quattro generazioni, secondo un’abitudine ch’era chiamata fermezza di carattere e punto d’onore. Se capitava che membri delle due famiglie si fossero incontrati per caso, su terreno neutro, (e poteva accadere per qualche invito presso altri castellani), le due parti erano sempre in grande imbarazzo. Ad una festa, data al Castello di Belvesino, per le nozze del conte Guidobaldo, era rappresentata tutta la nobiltà anauniense; da Castel Sporo era venuto Ludovico, da Castel Nanno, Melisenda. Non s’erano visti mai; quando la contessina fu presentata a Ludovico, egli non provò alcuno di quei sentimenti di ostilità che sarebbero sorti nel suo animo se gliel’avessero nominata prima. Nell’uscire dalla cappella del Castello, si trovarono l’uno di fianco all’altra e a tavola furono ancora vicini.

Melisenda si trovava molto imbarazzata; rispondeva a monosillabi e lasciava cadere il discorso ogni volta che Ludovico lo avviava; ma poi, la cordialità del giovane vinse ogni ritrosia e si mise a discorrere anch’essa con animazione crescente, mentre nel suo animo andava sfaldandosi l’antipatia preconcetta contro una famiglia e un nome che non le avevano mai fatto del male.

Il giovane Sporo parlava piacevolmente, raccontando delle feste a cui aveva partecipato, a Trento, nell’occasione della nomina cardinalizia del Principe Vescovo: le fantasiose luminarie e le danze in Castello, la rappresentazione del Trionfo d’Amore nella sala dei Principi, la splendida giostra data al Palazzo delle Altere.

Hanno fatte le cose per bene – diceva – quei signori trentini; hanno accontentato tutti, i letterati e i bifolchi. La conversazione, sempre spigliata e vivace, continuò dopo il convito. Quando Ludovico prese commiato da Melisenda la gente di scorta, da tutte due le parti, fu stupita di tanta cordialità. Era passato più di un anno da quell’incontro. Ludovico se n’era quasi dimenticato: tanto, non c’era nulla da fare: tentar qualche cosa, voleva dire arrischiare la vita da due parti.

Melisenda ci pensava ancora e il ricordo le faceva pena. Quando si parlava degli Sporo, cercava un pretesto per allontanarsi.

Le piaceva andare a spasso, senza compagnia, per i sentieri del bosco, sul declivio che scende dal Castello verso la Tresenga. Le dava un senso di voluttà sottile l’odore della terra molle e di neve disciolta. La neve scompariva. Tutto il declivo era un parlottio d’acque correnti. Melisenda appoggiata a un pino osservava sul pendio opposto un muoversi di frasche tra cui appariva di tratto in tratto qualche cosa di giallo. A un tratto vide la punta d’un salice fare arco nel cielo, e un uomo uscire sulle ghiaie del torrente, con un cane giallo. Il cane beveva a piccoli colpi di lingua e l’uomo, guardava in alto, verso il Castello. Melisenda sentì un tuffo nel sangue che le velò gli occhi, proprio mentre li stava aguzzando, col capo sporto in fuori, per poter discernere. Abbassò gli occhi alla veste bianca che l’aria moveva lentamente, e si ritrasse. In quel momento l’uomo, come accortosi di qualche cosa, attraversò a salti il torrente, mettendo i piedi sopra alcuni grossi ciottoli che sporgevano dall’acqua, e scomparve tra i pini. Poco dopo, Melisenda sentì un rotolar di ghiaie e un passo affrettato che saliva. Il cuore le batteva in gola e la romba del sangue negli orecchi si fece più forte d’ogni rumore. Il turbamento del suo essere era così profondo da non aver più possibilità dì scegliere fra l’andare e l’attendere: rimase ferma, come se avesse messo radici. Il cavaliere la raggiunse. Le stava davanti. La salutava.

Quando il turbamento fu calmato un pò, essa con voce che le usciva a stento, disse “Cavaliere, che cosa avete tatto?” “Vi ho vista e sono venuto a salutarvi, contessina”. “Ma non avete pensato?” “A che cosa devo pensare in questo momento, altro che a voi?”.

“Andate via, conte, vi prego! Non sapete che la vostra vita è in pericolo?” “Non più della vostra, e per questo me ne andrò subito, ma non prima che mi abbiate detta la parola che aspetto e per cui sono venuto. Sapete che avevo il presentimento che oggi vi avrei riveduta?”

“Che idee, conte! Ma perché siete venuto?”

Egli non rispose e si mise a sedere nell’attitudine di chi non ha intenzione di alzarsi prima d’aver finita e vinta una partita che gli preme molto.

Il Guercio, anima torva come il suo sguardo entrò nel Castello con un sorriso maligno e l’aria di chi la sa lunga. Non aveva preso mai altro che pedate da quando si ricordava di essere in quella casa; erano toccati a lui i servizi più gravi e sgradevoli. Tutti avevano diritto sopra di lui e gli toccava ubbidire senza chiedere ricompense. Ora il Guercio disprezzato teneva in pugno una notizia da mettere sottosopra il Castello. Cercò il conte, gli andò presso e, avvicinata la bocca all’orecchio: “Signor conte – disse – Ludovico di Sporo é venuto a far visita ai vostri territori”. “Che cosa racconti, Guercio?” “Sì. ma dev’essere stato invitato. Perché la contessina vostra figlia è a colloquio con lui”. “Pensa a quello che dici, Guercio. Se non me lo provi, ti caccio scannare”. “Se il signor conte lo desidera, venga subito con me”.

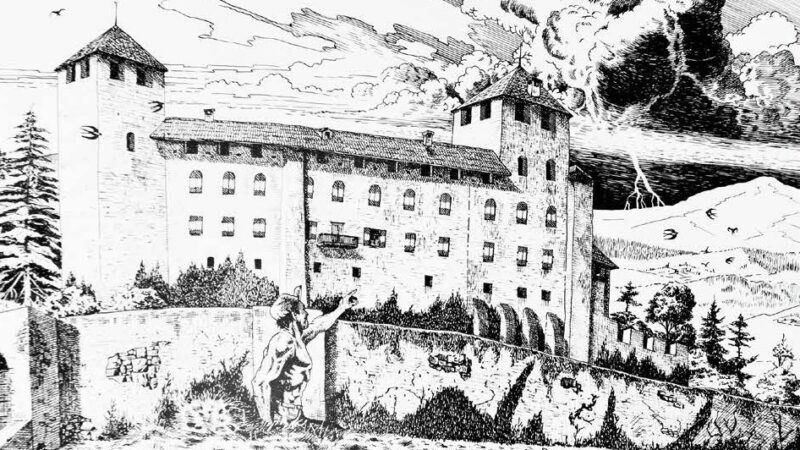

Scesero cautamente nel bosco, maledicendo ogni sasso che rotolava e movendo le frasche con grande precauzione. Dietro un cespuglio di ginepri, il Guercio si fermò. Il conte aveva già intravvisto la veste bianca della figliola. Melisenda stava in piedi, appoggiata al pino, col viso levato all’orizzonte e lo sguardo lontano. C’era nel suo sguardo molta tristezza. Ludovico accarezzava lentamente la mano di lei. Il conte uscì dal suo nascondiglio e lo afferrò per le spalle. Il Guercio pareva che ridesse con la sua bocca storta. Per le lacrime roventi che Melisenda versò salendo al Castello, non ci fù più neve che durasse, ivi, oltre quel giorno d’aprile. Al Castello, l’aria fu per parecchi giorni temporalesca: strepiti, bestemmie, imprecazioni. Il conte era intrattabile, aveva un diavolo per capello. I servitori più vecchi dicevano di non avere mai visto, a loro ricordo, un pandemonio simile. Poi, tutto ritornò nel silenzio: un silenzio greve e sospettoso che avvolge qualcosa di cui anche le muraglie sapevano, ma che nessuna bocca poteva dire.

Durante la seconda notte di maggio, i due giovani erano stati sepolti vivi in due anguste nicchie del muro, sotto la scala maggiore. Rimessa la parete e rifatto l’intonaco, ogni cosa parve rientrare nell’ordine delle giornate comuni. Ma quel silenzio diffondeva il sentore del delitto; la natura lo gridò e lo scrisse per quelli che sanno leggere e ascoltare le sue sillabe. Due stelle nuove, mai vedute, si staccarono da un angolo del cielo e, dopo aver attraversato la volta, mandando brividi rossi, si fusero per cadere insieme dietro ai monti. La sera seguente, nell’ora precisa in cui le due giovani vittime erano state sacrificate, si sentì, dapprima fievole e quasi spento, poi sempre più insistente e doloroso, un lamento di voce virile legato ad un pianto alto e lacerante di donna. Per tutte le notti di maggio, quel lamento e quel pianto risuonarono nelle sale e nei cortili del Castello; l’aria li diffondeva sulle campagne, mentre rispondeva dal bosco l’uniforme richiamo beffardo dei chili. Perciò durante le notti di maggio, quando l’erba dei prati fiorisce e la luna fa splendere le sferette d’oro dei ranuncoli, chi passa da Castel Nanno ode ancora un lungo lamento alternato di un tono di voce virile e d’una voce acuta di donna, che gli fa correre un brivido per le ossa e lo fa tornar sui suoi passi.

*(‘Leggende del Trentino’, ed. Saturnia, Trento)